一般の方でもトレーニングを習慣的に行っている方はその筋肉の作用もある程度覚えてしまうと思います。

作用というのは「その筋肉が関節をどのように動かすか?」ということですが、わかりやすい例で言うと例えば力こぶの筋肉である上腕二頭筋。

上腕二頭筋は肩甲骨から前腕の橈骨という骨に付着します。

そのため肩関節と肘関節の2つの関節を跨ぐ筋肉です。

そしてその筋の走行から上腕二頭筋が収縮すると前ならえの動きの肩関節屈曲、肘を曲げる肘関節屈曲の動きが起こります。

これが作用です。ですので上腕二頭筋の作用は肩関節屈曲と肘関節屈曲です。(前腕の回外もあります)

このように作用があるので逆に上腕二頭筋を鍛える際には作用の反対に負荷をかけていきそれに作用で拮抗していくことで上腕二頭筋を鍛えるわけです。すべての骨格筋にこのような作用があるのでトレーナーはその作用をしっかりと理解してトレーニングフォームなどを調整していきます。

しかし同様の作用がある筋肉と言うのも存在します。

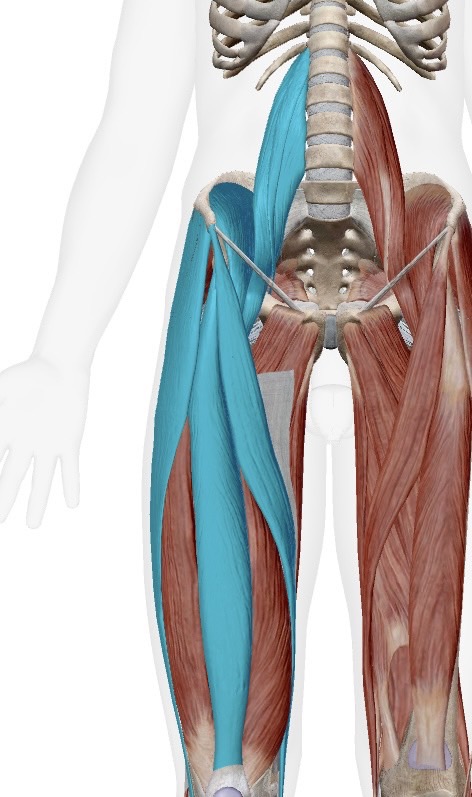

例えば股関節屈曲という動作がありますが、股関節の屈曲筋というのは

・大腿直筋

・腸腰筋

・大腿筋膜張筋

・縫工筋

と4筋もあります。

この中で腸腰筋を選択的に鍛えたい場合他の3筋も使ってしまうので困ってしまうわけです。

そこでそれぞれが持っている作用の違いと最も筋発揮しやすい角度の違いが重要になってきます。

少しややこしいので簡単に説明させて頂きますが、この4筋の中でも腸腰筋は股関節屈曲位からのさらなる屈曲でより使われやすいです。

普通に立っている姿勢から少し足を上げる動きよりもある程度足を上げた状態からさらに上にあげる動きで腸腰筋はより使われやすくなります。

このように筋肉の作用以外にも角度による違いもかなり重要でこれを理解してトレーニングをしないと特に細かい活性などは難しくなります。

この辺りの細かい違いがトレーニングにおいて非常に重要になりますのでぜひご自身であまりうまくできている感じがしない、成長している感じがしない、と言う方は一度パーソナルトレーニングを受けてみてください!

#パーソナルピラティス#ピラティス#小伝馬町#RAUM#raum