今回は「joint by joint theory」について話していきたいと思います。

joint by joint theory というのはアメリカのストレングスコーチと理学療法士によって提唱された理論です。

簡単に説明すると関節には安定に適した”スタビリティ関節”と可動に適した”モビリティ関節”があり、それぞれに違った役割がありますといった理論です。

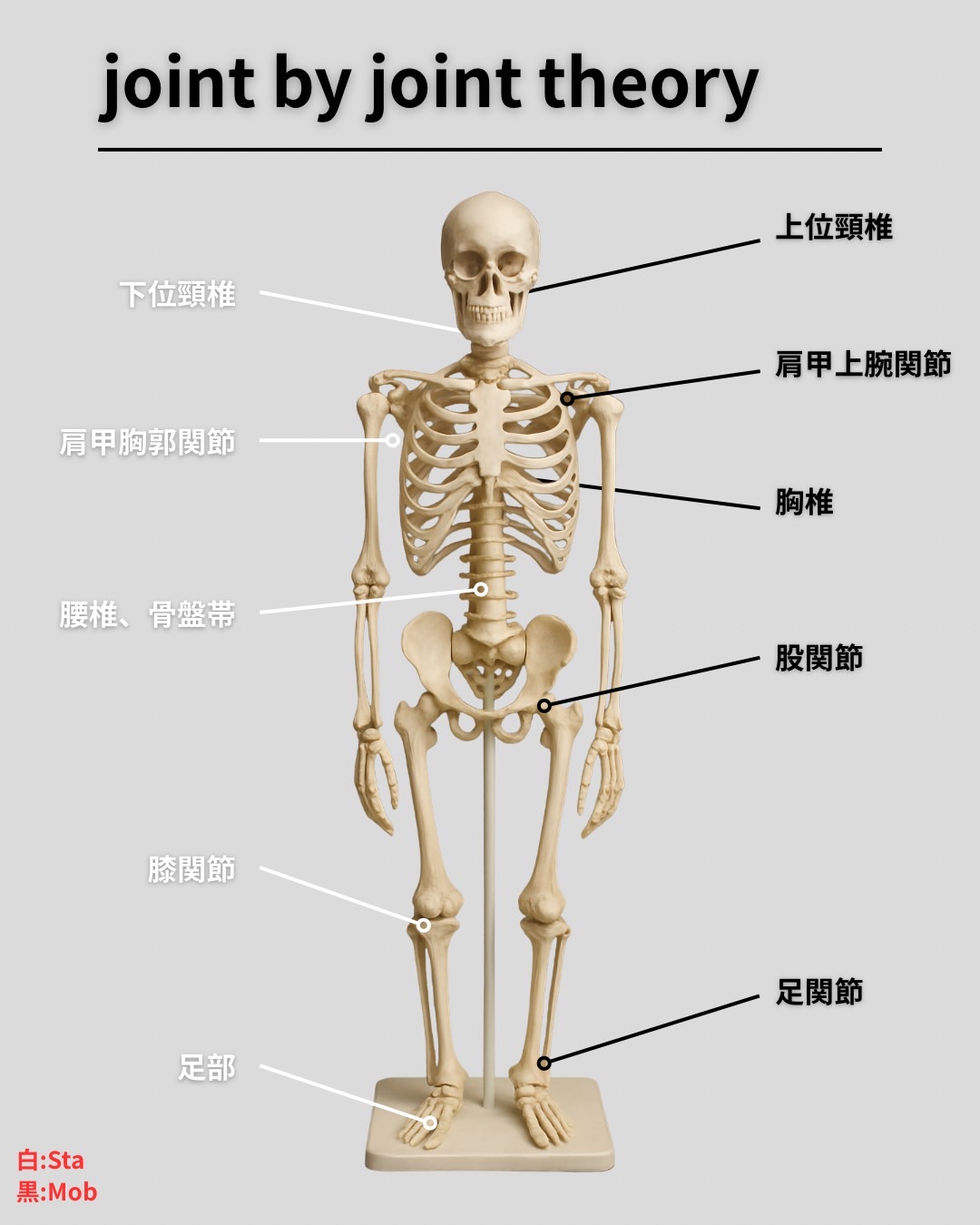

こちらの骨模型の画像を見て頂くとわかりやすいかと思いますが、スタビリティ関節とモビリティ関節が基本的には順々になっています。

例えば首は非常によく回旋できますよね?これは主に上位頸椎の役割で上位頸椎はモビリティ関節です。しかし下位頸椎はそこまで可動性を持っていなくスタビリティ関節です。

その次の胸椎部分は可動性があるモビリティ関節でその下の腰椎は可動性があまりない安定しておいてほしいスタビリティ関節です。

このように関節をスタビリティ、モビリティ関節に分けることができます。

ただここで間違えてはいけないのはスタビリティ関節はとにかく動かない方が良い、モビリティ関節はとにかく動いた方が良い!というわけではありません。

あくまで役割として安定が得意な関節、可動が得意な関節というだけです。

たとえば腰痛を持っているという方は非常に多いですが、これが腰椎に原因があるわけではなく、その隣接する胸椎又は股関節に原因があるかもしれません。

本来胸椎と股関節はモビリティ関節ですが、何らかの理由でこれらの関節の動きが悪くなってしまえば、本来可動性があまりない腰椎が過剰に動こうとして痛めてしまいます。

「腰を回すように!」とスポーツ現場などでも指導されることがありますが、腰椎というのは本来関節的に回旋可動域が少ないです。なので腰を回すというのはあまり適切なキューイングではない可能性が高いです。

このようにjoint by joint theoryを知っているとスポーツやトレーニングや不調などでも生かせる考え方が様々あります。一つ一般の方も知識としてもっておくだけで生かせることがあると思いますので是非頭の片隅に入れて頂ければと思います!

#関節#姿勢改善#不調改善#反り腰#猫背#慢性腰痛#腰痛#ピラティス#小伝馬町#RAUM#raum#パーソナルピラティス